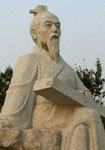

左丘明簡介

丘明(姓姜,氏丘,名明),華夏人,生于前502年, 于前422年,享年80歲。丘穆公呂印的后代。本名丘明,因其先祖曾任楚國的左史官,故在姓前添“左”字,故稱左史官丘明先生,世稱“左丘明”,后為魯國太史 。左氏世為魯國太史,至丘明則約與孔子(前551-479)同時(shí),而年輩稍晚。他是當(dāng)時(shí)著名史家、學(xué)者與思想家,著有《春秋左氏傳》、《國語》等。他左丘明的最重要貢獻(xiàn)在于其所著《春秋左氏傳》與《國語》二書。左氏家族世為太史,左丘明又與孔子一起“如周,觀書于周史”,故熟悉諸國史事,并深刻理解孔子思想。 ...〔? 左丘明的詩文(68篇)〕

丘明(姓姜,氏丘,名明),華夏人,生于前502年, 于前422年,享年80歲。丘穆公呂印的后代。本名丘明,因其先祖曾任楚國的左史官,故在姓前添“左”字,故稱左史官丘明先生,世稱“左丘明”,后為魯國太史 。左氏世為魯國太史,至丘明則約與孔子(前551-479)同時(shí),而年輩稍晚。他是當(dāng)時(shí)著名史家、學(xué)者與思想家,著有《春秋左氏傳》、《國語》等。他左丘明的最重要貢獻(xiàn)在于其所著《春秋左氏傳》與《國語》二書。左氏家族世為太史,左丘明又與孔子一起“如周,觀書于周史”,故熟悉諸國史事,并深刻理解孔子思想。 ...〔? 左丘明的詩文(68篇)〕

人物生平

左丘明(約公元前502年~約公元前422年),姓丘,名明,(一說復(fù)姓左丘,名明),春秋末期魯國都君莊(今山東省肥城市石橫鎮(zhèn)東衡魚村)人。 史學(xué)家。因其父任左史官,故稱左丘明。為炎帝后裔,是姜子牙的子孫,世代居住在齊國的都城營丘(今山東臨淄一帶)。為逃避災(zāi)難,全家人先到楚國,后又輾轉(zhuǎn)來到魯國,左丘明博覽天文、地理、文學(xué)、歷史等大量古籍,學(xué)識(shí)淵博。任魯國左史官,在任時(shí)盡職盡責(zé),德才兼?zhèn)洌瑸闀r(shí)人所崇拜。是中國傳統(tǒng)史學(xué)的創(chuàng)始人,有《左氏春秋》和《國語》兩部史學(xué)巨著。曾任魯太史,與孔子同時(shí)或略早于孔子。左丘明晚年雙目失明,因春秋時(shí)有稱為瞽的盲史官,記誦、講述有關(guān)古代歷史和傳說,口耳相傳,以補(bǔ)充和豐富文字的記載,左丘明即為瞽之一,故后人亦稱盲左。

左丘明相傳曾著《春秋左氏傳》(或稱 《左氏春秋》,簡稱《左傳》),多以史實(shí)解釋《春秋》,起自魯隱公元年(前722年),迄于魯哀公二十七年(前468年),以記事為主,兼載言論,敘述詳明,文字生動(dòng)簡潔,全面反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)歷史面貌,既是重要的儒家經(jīng)典,又是中國第一部完整的編年體史書,在文學(xué)上也有很高的成就。又著《國語》,分別記載西周末年至春秋時(shí)期(約前967年--前453年)周王室及魯齊晉鄭楚吳越諸國史實(shí),偏重記述君臣言論,為中國最早的國別體史書。,亦編修國史,日夜操勞,歷時(shí)30余年,一部縱貫200余年、18萬余字的《春秋左氏傳》定稿。其歷史、文學(xué)、科技、軍事價(jià)值不可估量,為歷代史學(xué)家和文人所推崇。

為了著述歷史,左丘明曾與孔子一同前往周室,在周太史那里查閱檔案,回魯后孔子便寫了文字簡明的《春秋》,而左丘明則寫成了內(nèi)容浩繁的《左傳》。魯國是周公的封地,相傳周公治禮作樂,魯國保存了前代的多種禮樂制度和文獻(xiàn),所以魯國一向有“禮樂之邦”的美稱。西周滅亡后,周室文化在西方蕩然無存,卻在東方魯國保留得相當(dāng)完整。當(dāng)時(shí)魯國的各種文獻(xiàn)和檔案資料,屬于太史職掌收藏,左丘明既然為魯國的太史,自然也就掌握了春秋時(shí)代中原最豐富的文獻(xiàn)資源。因此,左丘明能夠?qū)懗觥蹲髠鳌愤@樣一部規(guī)模空前的史學(xué)巨著也就不難理解了。《左傳》的編撰,是左丘明史官生涯中最大的成就,其在中國思想史、史學(xué)史、文學(xué)史和學(xué)術(shù)史上都占有重要地位。

左丘明的祖父倚相是楚國左史。公元前506年,周天子率領(lǐng)諸侯討伐楚國,為保存典籍,倚相帶領(lǐng)子孫離開楚國來到魯國,定居肥城石橫衡魚村。為使子孫后代不忘先人,他把姓氏定為老祖宗封地營丘的“丘”字。倚相把典籍獻(xiàn)給了魯國,以便保存下去。他的兒子亦通曉史事,被任命為魯國的太史,后來左丘明又繼承了他父親的職位,繼任魯國的太史官。左丘明歷經(jīng)30余年寫就的《左氏春秋傳》,史稱《左傳》,是中國第一部敘事完整的歷史著作,也是一部有著極高成就的文學(xué)著作。

左丘明晚年時(shí)眼睛出了毛病,不得不辭官回鄉(xiāng),不久就雙目失明了。強(qiáng)烈的歷史使命感使他振作起來,將幾十年來的所見所聞,各諸候的要聞和君臣容易得失的話記述下來,匯集成著名的歷史名著《國語》。《國語》是中國最早的一部國別史,與《左傳》一起成為珠聯(lián)璧合的歷史文化巨著。公元前451年前后,左丘明因病去世,并安葬于故鄉(xiāng)肥城石橫鎮(zhèn)衡魚村東北處。

評(píng)價(jià)

簡述

左丘明知識(shí)淵博,品德高尚,孔子言與其同恥。曰:“巧言、令色、足恭,左丘明恥之,丘亦恥之;匿怨而友其人,左丘明恥之,丘亦恥之。”

漢代太史司馬遷稱其為“魯君子 ”。

647年(唐貞觀二十一年)李世民封左丘明為“經(jīng)師”,墓前建石坊。

1530年(明嘉靖九年)明世宗封左丘明為“先儒”。

1642年(明崇禎十五年)朱由檢封左丘明為“先賢”。

詳述

為人品格

左丘明品德高尚,胸懷坦蕩,深得魯侯器重。現(xiàn)存于孔府檔案館的《左傳精舍志·薦圣圖》載:“趙師圣云:魯侯欲以孔子為司徒,將召三桓議之,乃謂左丘明。左丘明曰:‘孔丘其圣人歟,夫圣人在政,過者離位焉。君雖欲謀,其將弗合乎?'魯侯曰:‘吾子奚已知之?'左丘明曰:‘周人有愛裘而好珍饈,欲為千金之裘而與狐謀其皮;欲為少牢之珍而與羊謀其饈。言未卒,狐相與逃于重丘之下;羊相與藏于深林之中。故周人五年不制一裘,十年不足一牢。何者?周人之謀失矣。今君欲以孔丘為司徒,召三桓而議之,亦與狐謀裘與羊謀饈也。'于是,魯侯遂不與三桓謀,即召孔子為司徒。”

左丘明深得世人尊敬和愛戴,孔子視其為君子,尊稱其左丘明,謂之與其共好惡。《肥城縣志》(清康熙十一年本)載:“樂正子春曰:‘子適齊過肥。肥有君子也。'”是以《史記》稱左丘明為“魯君子”,肥城亦因此而獲“君子之邑”之美稱。《論語·公冶長》載:“子曰:巧言、令色、足恭,左丘明恥之,丘亦恥之。匿怨而友其人,左丘明恥之,丘亦恥之。”孔子還與左丘明一起入周觀史修《春秋》,《孔子家語·觀周》載:“孔子將修《春秋》,與左丘明乘,入周,觀書于周史。歸而修《春秋》之經(jīng),丘明為之傳,其為表里。”

情操高尚 君子之風(fēng)

左丘明的故里,至今仍存有許多關(guān)于他的文化遺跡。“都君莊”,意思是君子的居住地,僅這一故里的名稱,就生動(dòng)地反映出左丘明當(dāng)年的“君子”風(fēng)范。左丘明的生平事跡,確實(shí)是充滿了“君子”的美譽(yù)。

春秋時(shí)代史官文化的一個(gè)基本特征,便是崇尚歷史文獻(xiàn)記錄的真實(shí)性。例如,齊國大臣崔杼惱恨齊莊公與妻子姜氏通奸,便制造機(jī)會(huì),誘騙齊莊公到自己家里與姜氏幽會(huì),然后借機(jī) 掉了齊莊公。事后齊國太史記錄國史時(shí),便秉筆直書“崔杼弒其君”。崔杼很生氣, 掉了太史。太史的兩個(gè)弟弟先后繼任太史,又因如實(shí)記錄而被崔杼 掉。他們的弟弟繼任后,仍在國史上如實(shí)書寫,崔杼怕引起公憤沒敢再 。當(dāng)時(shí)有位史官南史氏,聽說齊太史兄弟被 ,怕國史上留不下崔杼弒君的記載,就手持竹簡前往臨淄,要繼續(xù)完成記錄,后來得知已經(jīng)完成,才中途返回。齊太史兄弟、南史氏都是那個(gè)時(shí)代著名的良史,他們把歷史的真實(shí)性看得很神圣,在記錄史事時(shí),堅(jiān)持實(shí)事求是、秉筆直書、不虛飾、不隱惡的原則,即使作出犧牲也要捍衛(wèi)國史的求真精神,表現(xiàn)了中國古代史官高尚的職業(yè)道德和人格。

忠于歷史是史家的天職,正是這種良好的史官文化和求真精神,鑄就了左丘明那高尚的道德情操,使他博得了廣泛贊揚(yáng)和“君子”美譽(yù)。

左丘明與孔子同為春秋末期人,二人關(guān)系密切。他曾與孔子一同前往周室,鼎力支持孔子從政,受到孔子的好評(píng)。孔子曾以左丘明為楷模談?wù)撟约旱淖鋈嗽瓌t:“巧言、令色、足恭,左丘明恥之,丘亦恥之;匿怨而友其人,左丘明恥之,丘亦恥之。”(《論語?公冶長》)也就是說,甜言蜜語、讒言媚色、卑躬屈膝,這種態(tài)度,左丘明認(rèn)為可恥,我也認(rèn)為可恥;隱匿怨恨而佯裝友好,左丘明認(rèn)為可恥,我也覺得可恥。孔子評(píng)價(jià)左丘明的這些話,反映出左丘明是一位誠實(shí)耿直、品德優(yōu)良的人,這與秉筆直書的春秋史官文化精神是一致的。

孔子曾多次贊嘆左丘明的“君子”風(fēng)范。例如,有一次孔子前往齊國,路過肥邑,感嘆道:“肥有君子焉。”意思是說,肥邑這塊地方出了位令人仰慕的君子,對左丘明的敬佩之情溢于言表。另外,《論語·雍也》說:“質(zhì)勝文則野,文勝質(zhì)則史。文質(zhì)彬彬,然后君子。”文勝質(zhì)才稱得上史筆,文質(zhì)彬彬才算得上君子,敬重的也是左丘明。

如果說《論語·公冶長》所引孔子的話是在贊嘆左丘明的高尚品格,那么《論語·雍也》就是在贊揚(yáng)左丘明的史家文筆了。春秋以后,左丘明的“君子”美稱一直沿用下來,漢代著名史學(xué)家司馬遷稱左丘明為“魯君子”,可見左丘明“君子”美譽(yù)的深遠(yuǎn)影響。

燭之武退秦師

晉侯、秦伯圍鄭,以其無禮于晉,且貳于楚也。晉軍函陵,秦軍氾南。

佚之狐言于鄭伯曰:“國危矣,若使?fàn)T之武見秦君,師必退。”公從之。辭曰:“臣之壯也,猶不如人;今老矣,無能為也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之過也。然鄭亡,子亦有不利焉!”許之。

駒支不屈于晉

會(huì)于向,將執(zhí)戎子駒支。范宣子親數(shù)諸朝。曰:“來,姜戎氏。昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州,乃祖吾離被苫蓋,蒙荊棘,以來歸我先君。我先君惠公有不腆之田,與女剖分而食之。今諸侯之事我寡君不如昔者,蓋言語漏泄,則職女之由。詰朝之事,爾無與焉!與,將執(zhí)女。”

對曰:“昔秦人負(fù)恃其眾,貪于土地,逐我諸戎。惠公蠲其大德,謂我諸戎是四岳之裔胄也,毋是翦棄。賜我南鄙之田,狐貍所居,豺狼所嗥。我諸戎除翦其荊棘,驅(qū)其狐貍豺狼,以為先君不侵不叛之臣,至于今不貳。昔文公與秦伐鄭,秦人竊與鄭盟而舍戍焉,于是乎有肴之師。晉御其上,戎亢其下,秦師不復(fù),我諸戎實(shí)然。譬如捕鹿,晉人角之,諸戎掎之,與晉踣之,戎何以不免?自是以來,晉之百役,與我諸戎相繼于時(shí),以從執(zhí)政,猶肴志也,豈敢離逷?今官之師旅,無乃實(shí)有所闕,以攜諸侯,而罪我諸戎。我諸戎飲食衣服不與華同,贄幣不通,言語不達(dá),何惡之能為?不與于會(huì),亦無瞢焉。”賦《青蠅》而退。

駒支不屈于晉

會(huì)于向,將執(zhí)戎子駒支。范宣子親數(shù)諸朝。曰:“來,姜戎氏。昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州,乃祖吾離被苫蓋,蒙荊棘,以來歸我先君。我先君惠公有不腆之田,與女剖分而食之。今諸侯之事我寡君不如昔者,蓋言語漏泄,則職女之由。詰朝之事,爾無與焉!與,將執(zhí)女。”

對曰:“昔秦人負(fù)恃其眾,貪于土地,逐我諸戎。惠公蠲其大德,謂我諸戎是四岳之裔胄也,毋是翦棄。賜我南鄙之田,狐貍所居,豺狼所嗥。我諸戎除翦其荊棘,驅(qū)其狐貍豺狼,以為先君不侵不叛之臣,至于今不貳。昔文公與秦伐鄭,秦人竊與鄭盟而舍戍焉,于是乎有肴之師。晉御其上,戎亢其下,秦師不復(fù),我諸戎實(shí)然。譬如捕鹿,晉人角之,諸戎掎之,與晉踣之,戎何以不免?自是以來,晉之百役,與我諸戎相繼于時(shí),以從執(zhí)政,猶肴志也,豈敢離逷?今官之師旅,無乃實(shí)有所闕,以攜諸侯,而罪我諸戎。我諸戎飲食衣服不與華同,贄幣不通,言語不達(dá),何惡之能為?不與于會(huì),亦無瞢焉。”賦《青蠅》而退。

駒支不屈于晉

會(huì)于向,將執(zhí)戎子駒支。范宣子親數(shù)諸朝。曰:“來,姜戎氏。昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州,乃祖吾離被苫蓋,蒙荊棘,以來歸我先君。我先君惠公有不腆之田,與女剖分而食之。今諸侯之事我寡君不如昔者,蓋言語漏泄,則職女之由。詰朝之事,爾無與焉!與,將執(zhí)女。”

對曰:“昔秦人負(fù)恃其眾,貪于土地,逐我諸戎。惠公蠲其大德,謂我諸戎是四岳之裔胄也,毋是翦棄。賜我南鄙之田,狐貍所居,豺狼所嗥。我諸戎除翦其荊棘,驅(qū)其狐貍豺狼,以為先君不侵不叛之臣,至于今不貳。昔文公與秦伐鄭,秦人竊與鄭盟而舍戍焉,于是乎有肴之師。晉御其上,戎亢其下,秦師不復(fù),我諸戎實(shí)然。譬如捕鹿,晉人角之,諸戎掎之,與晉踣之,戎何以不免?自是以來,晉之百役,與我諸戎相繼于時(shí),以從執(zhí)政,猶肴志也,豈敢離逷?今官之師旅,無乃實(shí)有所闕,以攜諸侯,而罪我諸戎。我諸戎飲食衣服不與華同,贄幣不通,言語不達(dá),何惡之能為?不與于會(huì),亦無瞢焉。”賦《青蠅》而退。

子產(chǎn)壞晉館垣

公薨之月,子產(chǎn)相鄭伯以如晉,晉侯以我喪故,未之見也。子產(chǎn)使盡壞其館之垣,而納車馬焉。

士文伯讓之,曰:“敝邑以政刑之不修,寇盜充斥,無若諸侯之屬辱在寡君者何,是以令吏人完客所館,高其闬閎,厚其墻垣,以無憂客使。今吾子壞之,雖從者能戒,其若異客何?以敝邑之為盟主,繕完葺墻,以待賓客。若皆毀之,其何以共命?寡君使匄請命。

子魚論戰(zhàn)

二十有二年春,公伐邾,取須句。夏,宋公、衛(wèi)侯、許男、滕子伐鄭。秋,八月丁未,及邾人戰(zhàn)于升陘。冬,十有一月己巳朔,宋公及楚人戰(zhàn)于泓,宋師敗績。

楚人伐宋以救鄭。宋公將戰(zhàn)。大司馬固諫曰:“天之棄商久矣,君將興之,弗可赦也已。”弗聽。冬十一月己巳朔,宋公及楚人戰(zhàn)于泓。宋人既成列,楚人未既濟(jì)。司馬曰:“彼眾我寡,及其未既濟(jì)也,請擊之。”公曰:“不可。”既濟(jì)而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陳而后擊之,宋師敗績。公傷股,門官殲焉。